한국의 귀신은 왜 항상 여성인가?

우리가 알고 있는 귀신 이야기의 원형은 고려를 쳐들어온 홍건적, 왜구의 침입이 오랜 기간 동안 지속되었기 때문에 정말 많은 사람들이 죽거나 도망 다니거나 고통을 당했다. 이런 상황 가장 비극적인 상황에서 가장 비참한 사람들은 여성과 어린이, 노인들이다.

여성 귀신이 등장하는 것은 강력해진 유교적 문화 때문이었다.

귀신 이야기의 대표적인 것이 장화홍련 전이 있는데 조선 전기 성리학이 자리 잡기 전이라 우리가 잘 알고 있는 신사임담도 친영 제도라고 해서 친정살이를 했다.

조선 중기까지만 해도 유교 문화가 크지 않았으나 조선 중기 임진왜란과 병자호란 이후 제대로 대응하지 못하고 백성들의 불만을 무마하기 위해 유교 윤리를 철저하고 체계적으로 강요하기 시작한다. 그때부터 강하게 여성의 수절을 강하게 요구했다. 극단적인 사례로 남편이 일찍 죽어서 남은 아내가 10대 후반 20대 초반인데도 재혼을 하는 것이 아닌 자살을 강요했다.

집안의 명예를 위해 많은 여성들이 마을 당간 나무 앞에서 죽어갔다. 이렇게 죽은 여성 앞에 마을 유지들이 모여 칭송을 한다. 이 여성이 가문의 명예를 지키기 위해 이렇게 자결을 했다. 참으로 열녀일세, 이것이 조선 후기로 가면서 자세한 스토리가 생겼다.

그 이야기는 계모나 이복형제에게 살해당하거나 억울하게 살해당한 여성이 귀신이 되거나, 강간에 저항하다가 죽은 여성 등이 귀신이 되어 나오는 내용들이 많아진다. 그래서 한국의 귀신이야기는 속옷 입은 처녀 귀신이 많이 나오는 이유는 한반도에서 벌어졌던 전란과 유교문화의 악습이 결합되어 일어난 현상이다.

우리나라는 공동묘지가 없었다.

우리나라는 선산에 조상을 모시는 장례 문화였으나 일제강점기 때 1912년 6월 "모지, 화장장, 매장 및 화장 취체 규칙" 을 통과시키면서 특별한 경우를 제외하고 공동묘지에 모아서 매장시키도록 한 것이다. 이것이 3.1 운동의 도화선이 될 정도로 저항이 심했다.

묘를 짓는 다는 것은 가족의 안녕을 위해 잘 모셔야 할 조상님인데 모르는 남과 조상을 같이 모시라는 일제의 탄압은 용납할 수 없었다. 일제는 실제로 가혹하게 탄압을 했고 실제로 경상북도 안동 지역에서는 저항의 움직임을 보였던 어느 종손이 구속되었다. 단순한 경범죄가 아니라 사회 치안을 문란하게 했다는 이유로 징벌을 받았다.

조선 시대에는 공동묘지가 없었기 때문에 전설의 고향에 '내 다리 내놔' 에피소드는 있을 수 없는 일이다. 이것은 조선 + 일제강점기가 섞이며 만들어진 현대적인 상상이다.

제사를 지내는 이유

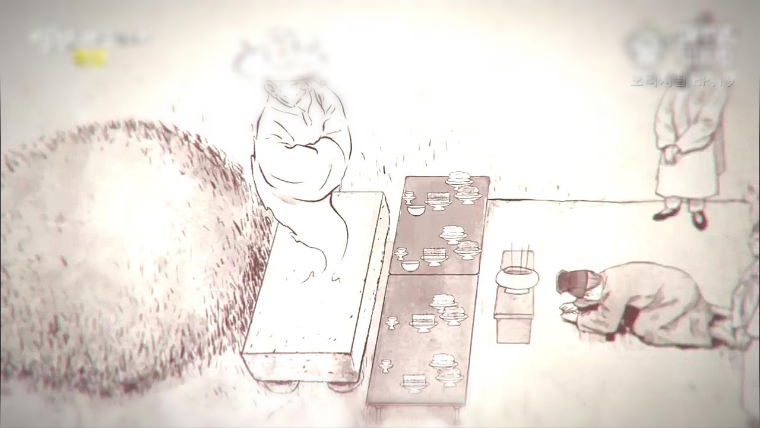

제사는 우리나라를 포함 중국 등 조상신이라는 것이 있다. 사람이 죽으면 영혼이 두 개로 분리(혼백) 되어 한 영혼은 영적인 세계로 가고 다른 한 혼은 지하에서 사후세계를 이어간다고 생각했다. 사후에 지하에서 생활한다고 믿었기 때문에 우리나라는 죽은 이의 무덤을 잘 만들어 놨던 것이다. 우리나라의 경우 왕의 무덤을 체계적으로 만들었던 이유도 그것이다.

또한 많은 신의 존재를 인정하는 다신교였다. 집안에도 신이 있고 집 밖에도 신이 있다. 물의 신, 바위 신 등 그러나 내 삶에 영향을 미치고 도움을 주는 신은 조상신 밖에 없다고 생각했기 때문에 제사를 지냈다.

종교도 같은 의미이다. 특정한 초월적 존재가 인강을 도와주는 것은 서양 또는 다른 아시아의 문화도 같은 것으로 동아시아 쪽은 수많은 신이 있지만 우리를 도와주는 유일한 신은 조상신 뿐이라 믿었기 때문에 제사가 발달했다. 제사 예식이 발전할 수밖에 없는 것이다.

무덤 앞에 제단이 있는데 그것을 혼유석이라고 한다. 지하의 신이 올라와서 혼유석에 앉아 제사상의 음식을 먹고 복을 내려줬다고 믿었다. 그래서 한국은 제사와 귀신 이야기가 발전했다.

드라마 도깨비 속 도깨비 저승사자, 삼신할머니는 절대 만날 수 없다! (한국 도깨비 이야기)

댓글